【いきものブログ】石積みビオトープの生態系調査

2025/08/07

こんにちは。WEEK神山のいきもの担当井上です。

今回は、造成してから2か月経過したWEEK神山の敷地内の"石積みビオトープ"(水溜まり)の様子を報告します。

ビオトープとは?

ビオトープ(Biotop)は、いきものの生息・生育空間を表す言葉で、ドイツ語の生物(Bio)と空間(Tope)からなる合成語です。日本では、ビオトープ=人工池のイメージが定着していますが、本来のビオトープは水辺空間に限らず、湿地・草地・森林・街路樹・公園・草むらなども含まれます。

今回、宿につくったビオトープは定番の水辺空間です。※以降のビオトープは水辺空間を指します。

なぜビオトープをつくったのか?

水辺空間は、多くのいきものたちが利用する大切な環境です。あるときはトンボが産卵したり、またあるときは、鳥が水を飲みにきたりするなど。人だけでなく、たくさんの種類の”いきもの”がやってくる宿になれば面白いなと思い、ビオトープをつくりました。

宿を上から見てみると、近くに鮎喰川は流れており、多くの水生動物が宿の周りにも生息しています。実際に、ツチガエルやカジカガエル、アカハライモリが鮎喰川から登ってきていることが確認されています。

これらのいきものたちが川から上がってくる途中に休憩場所として利用したり、新たに空からやってくる水生昆虫(トンボなど)が繁殖場所として利用したりする中でつくられていく生態系が身近にあると、多くのお客様や地域の方々といきもの観察を実施するきっかけになるだろうと思いました。

↑石積み修復直後の様子(2021年1月)

ビオトープを造成したのは、2021年の石積み修復した際に、水が湧き出していた部分です。当時は、水路を作り小さな流れのある環境でした。

↑ビオトープ造成前の様子(2025年6月)

4年が経過し、土砂の堆積したものの、いまだに湿った環境が保たれていました。

いつも鮎喰川のことで来てくださっている滋賀県立大学・瀧先生の学生さんたちに手伝っていただき、1時間程度で約180 cm ×約60 cmの水域が完成し、"石積みビオトープ"と名付けました。

割と簡単につくることができた、石積みビオトープにはどんな生態系が出来上がるのでしょうか。

豊かな生態系が出来上がるには、いきものの種類が多いことはもちろんですが、「食べる・食べられる」などのいきもの同士の繋がりがあることが重要です。

そこで、今回はいきものの種類の記録をするとともに、いきもの同士の繋がりを評価するために次の3つのステップに着目し、観察をしていきます。

第1ステップ:水辺を産卵場所として利用し、生態系を支える餌資源となる幼虫の到来

第2ステップ:集まった水生動物を捕食するトンボ類(ヤゴ)の到来

第3ステップ:大型な捕食者であるイモリやカエル類の到来および繁殖場所として機能

調査方法

・5分間/1人の掬い取り調査

・いきものの個体数と種数を記録

・計3か所で水深の記録

それでは、途中経過を順に報告します。

調査初日(雨)

造成時に巻き上がった泥が沈殿し、水の透明度があがっていました。水深は平均18.3 cmでした。

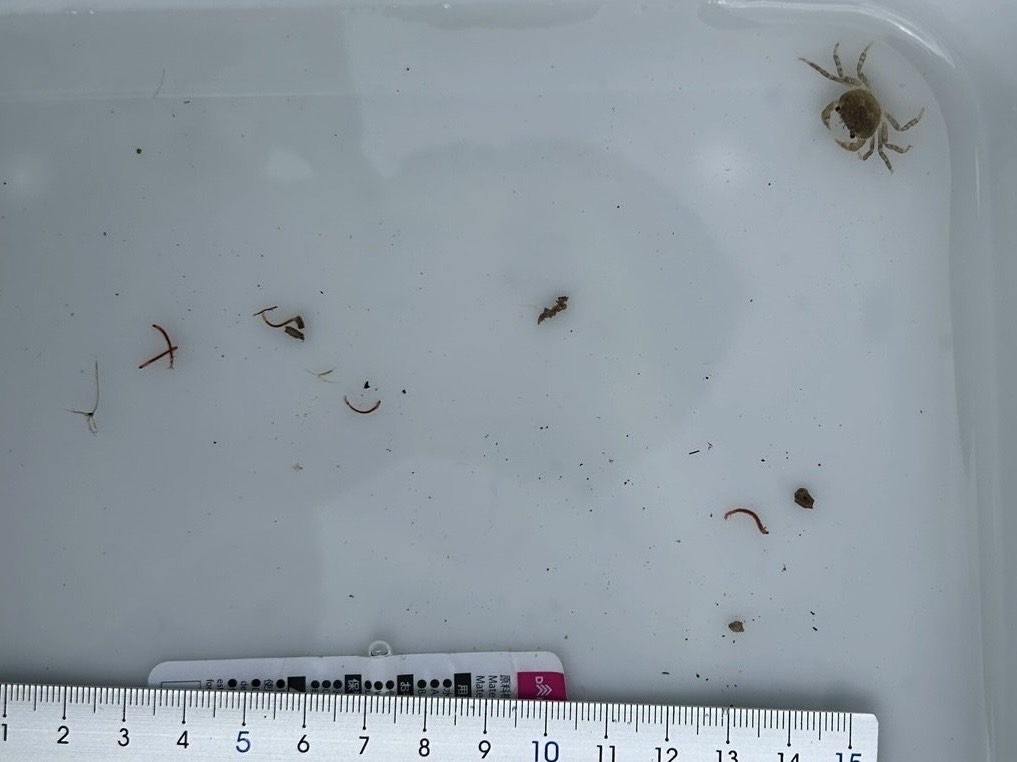

掬い取り調査では、サワガニ2個体が確認されました。このサワガニは湧き水の浅い水路にもともと生息していたものと考えられます。新たにやってきた水生動物はこの時点では確認されませんでした。

2週間経過(晴れ)

石積みビオトープ周りのジュズダマやその他雑草が少し伸びてきました。水深は平均5.3 cmでした。

掬い取り調査では、サワガニ1個体、ユスリカ科の幼虫6個体、カ科の幼虫1個体(計3種類)が確認されました。

また、草陰でツチガエル成体1個体を確認することができ、徐々にいきもの達に石積みビオトープの存在が認識されてきたことが分かりました。※ツチガエルはオタマジャクシで冬を越します。年中水のある環境でのみ、繁殖することが知られています。

1か月経過(晴れ)

ジュズダマが大きく成長し、この画角では水域を確認することができなくなりました。

水深は平均1.5 cmであり、とても浅くなっていました。これは、約2週間まともな雨が降らなかったことが要因であり、石積みビオトープの水源である湧き水は降水量に大きく影響を受けると考えられます。一方で、約2週間の渇水にも関わらず、浅いながらも水域を維持できることが明らかとなりました。

掬い取り調査では、サワガニ1個体、ユスリカ科の幼虫80個体、カ科の幼虫4個体、ガガンボ科の幼虫1個体、フタバカゲロウ属の幼虫6個体(計5種類)が確認されました。浅い水たまりにこんなに多くのいきものたちが棲んでいることに驚きました。

1か月半経過(曇り)

久しぶりに雨が降ったことで、水深は平均8.3 cmまで増加しました。

一方で、サワガニのみ確認され、前回みつかった昆虫の幼虫は1個体も確認されませんでした。

昆虫は空中から水溜まりを認識し産卵にやってきますが、石積みビオトープ周りのジュズダマや石積みの隙間から生えた植物が覆いかぶさっていたことで、空中から水域を認識できなくなり、幼虫の数が減少したのではないかと考えています。

2か月経過(晴れ)

水域を空中から認識してもらえるように、石積みビオトープ周りのジュズダマを刈り取りました。

水深は、平均2.7cmでした。

掬い取り調査では、サワガニ4個体、カ科の幼虫4個体、ハナアブの幼虫1個体、シオカラトンボ属のヤゴ2個体(計4種類)が確認されました。刈り取り後、少し昆虫の数は増えたものの、大量にいたユスリカ科の幼虫は確認されなかったので、昆虫の減少理由は他にありそうです。

まとめと今後の展望

石積みビオトープの造成から2か月が経過し、サワガニのみが棲んでいた環境に計8種類のいきもの達が繁殖・生息するようになりました。もっとも多く捕獲されたのは空からやってきた昆虫の幼虫でした。この幼虫たちは、田んぼや川の中では、魚や両生類、ヤゴの餌資源として利用されている生態系ピラミッドを支える重要ないきものです。

わずか1か月で第1ステップ(餌となる幼虫が集まる)をクリアし、2か月後には第2ステップ(捕食者となるヤゴの到来)もクリアしました。餌動物と捕食者の関係が構築されるまでの時間が想像以上に早く、驚きました。まだ8種類のいきものしか確認できていないので、10月までは引き続き調査を続けていこうと思います。

石積みビオトープを通して、人が少し手を加えることで守られる生き物がいることを示せたのではないかと思います。

一方で、多くのいきもの棲み処となっている湿地環境は全国的に減少しており、田んぼの耕作放棄もその理由の1つとして挙げられます。耕作放棄地(元田んぼ)をビオトープとして活用することができると、多くのいきものに棲み処や餌を供給することができるのではないかと考えています。

また、水田を活用した「田んぼダム」という治水対策があり、稲作はしなくても水田に水を張っておくことは防災の面からも有益であることが知られています。

環境や防災などの視点で、理想的な神山町の姿を作っていくうえで、ビオトープの設置は良い手段なのかもしれません。皆さんもMy ビオトープを設置して、”人”も”いきもの”も住みやすい神山町をつくることができるといいですね!

- カテゴリー: