【いきもの活動】鮎喰川、みんなでお魚調査はじめませんか?

2025/10/02

こんにちは。WEEK神山いきもの担当の井上です。

今回は、9月14日に開催した川イベント「鮎喰川、みんなでお魚調査はじめませんか?」の活動報告とその振り返りをしたいと思います。

このイベントは、吉野川・鮎喰川を拠点に川遊びの楽しさを伝えている川塾のぺぺさんと鮎喰川が大好きなつなぐ公社のやっちゃんと話しているときに出てきた「鮎喰川のいきものって実際どれくらいいるのかな?」という疑問からスタートしました。

鮎喰川の魚類調査は1999年「神山町の淡水魚」や2023年「徳島県吉野川水系鮎喰川から得られた国内外来種ムギツクとその分布状況」が主な記録としてあります。今後、神山町でいきものに配慮した「小さな自然再生」等の取り組みを実施したとき、効果を検証するためのベースとなる、「どこに何がどれくらいいるのだろうか」という定量的なデータが必要だと感じており、来年度より川塾とWEEK神山で、鮎喰川の上流から下流にかけて調査地点を設置して、そこになにがどれくらいいるのかを確認するための水生動物調査をしようということになりました。また、本調査だけでなく支流や湿地などの神山町の広範囲でも簡易的な市民調査もしていきます。そんな活動もまたブログを通して報告していきます。

今回のイベントでは、いきもの採集、鮎喰川やいきものについての話し合いを通して、来年度の調査に関わってくれる人を集めるために、自然やいきものに興味があったり、詳しい人に直接声をかけ、参加していただきました。

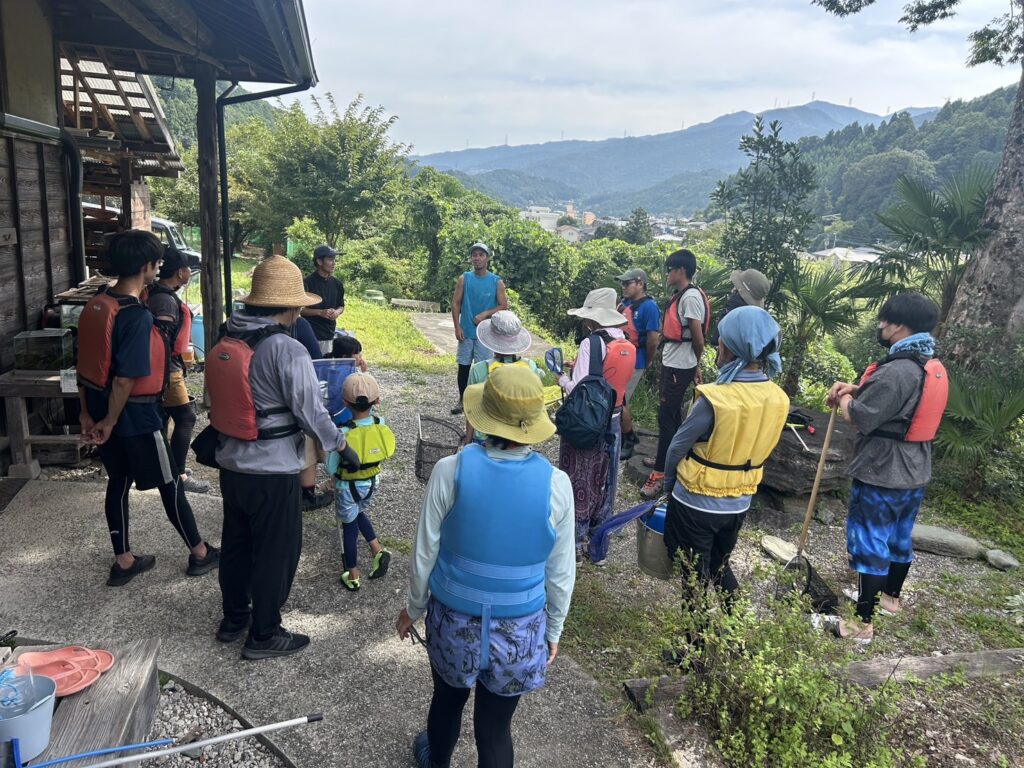

当日はWEEK神山の母屋前に集合、はじめに安全確認と簡単な自己紹介を行いました。 ライフジャケットも装着し、準備満タンです。

ライフジャケットも装着し、準備満タンです。

今回のフィールドはWEEK神山の前を流れている川で行いました。 水深は大人の腰まであります。岩影や水草、葦の根元を中心に皆さん真剣にいきものを捕まえていました。

水深は大人の腰まであります。岩影や水草、葦の根元を中心に皆さん真剣にいきものを捕まえていました。

いきものがどんな場所に多いのかを感覚的に掴んでもらうため、岩場や植物の根元などのいろいろな地点で採集をしてもらいました。

こちらは、緩やかな流れのある溜まりのような環境です。イシガメの赤ちゃんやアカハライモリ、ミズカマキリなど流れの速い本流では見つからない種類を見ることができます。 約1時間で皆さんが捕まえたいきものを母屋の縁側まで持ってきてもらい観察をしました。約15種類の川のいきものを捕まえることができ、その中でも、川と海を行き来する大きなヒラテテナガエビが注目を集めていました。

約1時間で皆さんが捕まえたいきものを母屋の縁側まで持ってきてもらい観察をしました。約15種類の川のいきものを捕まえることができ、その中でも、川と海を行き来する大きなヒラテテナガエビが注目を集めていました。

モクズガニやヤマトヌマエビ、ヒラテテナガエビが魚が登れない堰堤を乗り越えている水生生物で、いつかその様子も確認してみたいです。

川から上がり、WEEK母屋にて、お昼ご飯を食べました。食事中もそれぞれのいきものとの関わり方についての話が生まれていて、母屋がいきもの研究室のような空間みたいで楽しかったです。

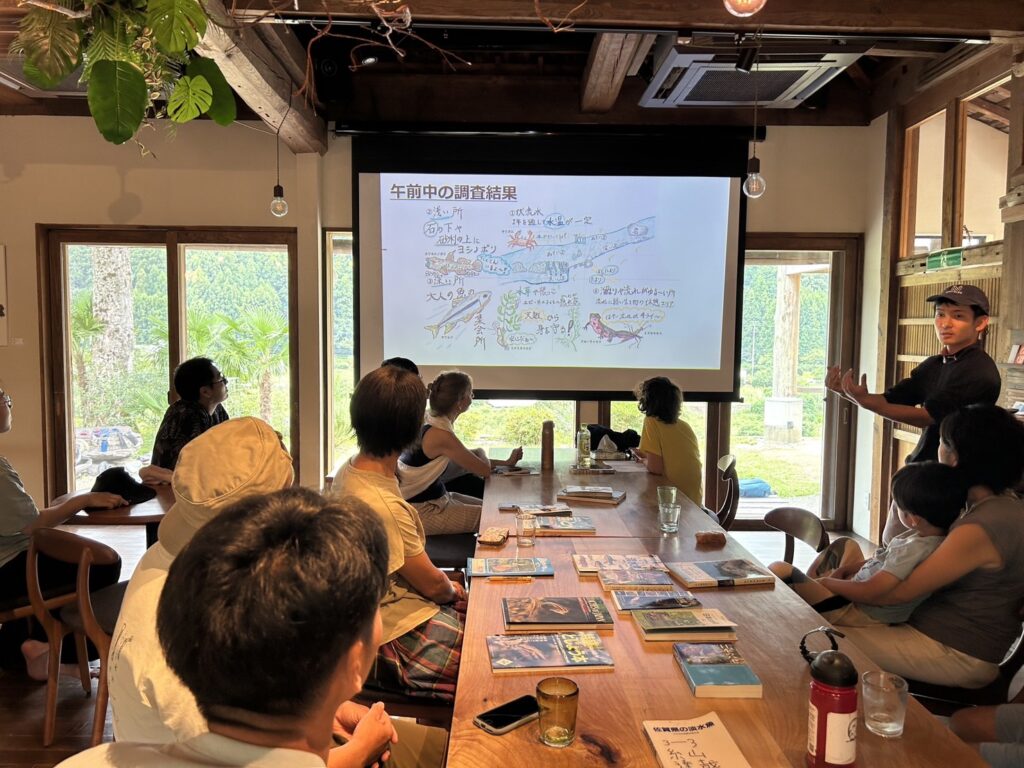

その後、僕(井上)が島根大学や兵庫県立大学、勝浦川流域フィールド講座から学んだ、地球や日本における生物多様性の課題を共有しながら、鮎喰川のいきものについて皆さんと話し合いました。

※勝浦川流域フィールド講座の振り返りは、以下にまとめていますので、併せてお読みいただけると幸いです。

勝浦川流域フィールド講座 レポート 1 勝浦川流域フィールド講座 レポート2  トークテーマ①は、「鮎喰川のいきものはなぜ減ったのか?本当に減っているのか?」です。

トークテーマ①は、「鮎喰川のいきものはなぜ減ったのか?本当に減っているのか?」です。

神山在住の方は、削岩により魚の隠れ家が減少したことや、植林後の川の水量減少したことなどの魚が減少した理由を教えてくれました。また、面白い視点として、人間がよく利用する種類(アユやウナギ)が減ったこと、観測者の感覚(大人になるにつれ、魚を見る機会が無くなった)により魚が減ったと思われているのではないかという「みる人や目的によって感じ方は異なる」という意見が挙げられました。

個人的には、鮎喰川は護岸工事も少なく良い環境が残された川だと思っています。鮎喰川にたくさん生息しているカワムツやカワヨシノボリなどの個体数は実はそんなに減っていないのかもしれません。ただ、アユやウナギといった海からやってくる種類の天然遡上がほとんどないこと、川の水量が減少していることは事実として受け止める必要がありそうです。

上記の意見をすっきりとさせるためにも、やはり鮎喰川流域のいきもの調査は必要なのではという認識を共有することができました。 トークテーマ②は、「このいきもの活動をどのように自分ごと(町民ごと)にしていくのか?」です。

トークテーマ②は、「このいきもの活動をどのように自分ごと(町民ごと)にしていくのか?」です。

・護岸工事する工事会社の皆様と共に川やいきものについて知ってもらう研修を開くこと

・まずはいきものに興味のあるスタッフや参加者が楽しそうに活動を続け情報発信すること

・人の命に欠かせない「水」を守るという視点から始めること

・教育という視点で子供たちにアプローチすること

・ツアーなどのモデルケースを作り、経済的にも確立させること

・ランドスケープの視点でいきものを捉えること

などの意見が出てきました。この問題は、多様な立場の人と考えることに意味があると気づき、1つの立場から生物多様性の課題と向き合うことではうまくいかないのだろうと思いました。これは、気になる分野の研究だけをしてきた僕が向き合っていく課題になっていくのだろうと思います。

最後に、今回の活動を振り返っていて印象的な写真がありました。

それは様々な立場の人がいきものを片手に、川や風景になじみ、自然体で話し合っている姿です。

フリートーク中にも「いきもの」が世代を超えた共通言語であるという意見が出たように、町のひとをつなぐツールとしていきものを捉えると、この活動を町民ごとにすることが可能になる気がします。また、今後の調査や小さな自然再生の場を設け、いきものコミュニケーションが生まれるだけで町の「いきもの理解度」は高くなるのだろうとも思いました。

個人的には、やはり調査など現状把握の活動に興味が傾いています。しかし、神山町で行う”いきもの活動”について考えるときは、広く間口を開いた場づくりと調査や研究、実験的な場づくりの両面からアプローチしていくのがいいのかなと思っています。

参加してくださった皆様、一緒に準備してくれたスタッフの皆様に感謝申し上げます。これからもよろしくお願い致します。

- カテゴリー: