【いきものブログ】田んぼのいきもの観察日記

2025/07/15

こんにちは!WEEK神山 いきもの担当の井上です。

今回は、岡山県にて「いきもの」に優しい米づくりを行っているエーゼログループの太刀川さんと、タガメの保全を実施している本州某所に訪れ、ビオトープ活動の勉強をしてきました。田んぼの水生動物の観察をしながら、考えたことを共有していきます。

さっそくですが、”伝説の田んぼのいきもの”の登場です!

タガメ Kirkaldyia deyrolli

日本最大級の水生昆虫で、かつては日本中の水田地帯に広く分布するいきものでした。現在は、絶滅危惧Ⅱ類(環境省レッドリスト2020)に指定され、観察することが難しい種類の1つとなっています。

久しぶりに見つけることができてテンションが上がりました!昔の記録によると、徳島県の眉山周辺や県庁の周りにも生息していたそうです。(その頃を徳島もみてみたかったです)徳島県内の水生昆虫をまとめたサイトがありましたので、気になる方はぜひこちらもお読みください。徳島県で確認された水生半翅類

↑タガメの幼虫です!オタマジャクシを食べている最中でした。肉食性であり、オタマジャクシやカエル、小魚を捕まえると消化液を注入し、とけた獲物の体を吸います。タガメの口はとがったストローのような形になっています。

↑タガメの卵の観察に没頭する太刀川さん。少年心を忘れていない人は本当に一緒にいて楽しいです。タガメは、枯れた枝や植物の葉や茎に産卵するみたいです。勉強になりました!

この地域には、ため池や棚田、水田脇の水路が点在しており、タガメのみならずコオイムシやタイコウチなどの水生昆虫、たくさんのトノサマガエルが生息していました。カエルが苦手な僕には一歩一歩が試練でした(笑)

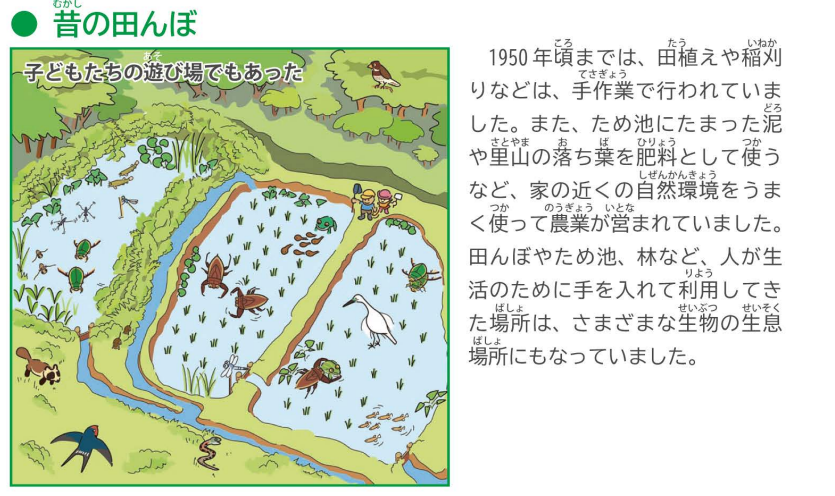

↑環境省「知って守ろうタガメとゲンゴロウ」から引用。

水田には、お米を育てる農場としての機能があるだけでなく、様々な里山に棲むいきものたちを育てる場所としての役割があります。とはいえ、上記のような多様ないきものが住み着いている田んぼは、日本にどれだけ残っているのでしょうか。改めて創出することはできるのだろうか。

今回訪れた地域には、生息場所としての機能が残っており、希少なタガメを守る!という名目で保全活動が続けられています。僕が大学院時代に過ごした兵庫県豊岡市についても、「コウノトリ」がいるからいきものを守ることと地域の活動がうまく結びついていたように感じます。

↓僕の心の中で考えていること。

それでは、神山みたいに希少ないきもの(シンボル種)が少なさそうな場所で、残っている自然やいきものを守っていくにはどうすればいいのだろうか。やはりシンボル種がいないと、いきものを守るのは難しいのかなと不安になります。この問題は、日本の田舎の多くが抱えていて、別の視点で見れば、環境保全+まちづくりのキーにもなるのだろうと思います。

神山町には、タガメやコウノトリのようなシンボル種はいないかもしれません。しかし、アカハライモリやトカゲ、カエルの仲間が沢山棲んでいます。

この当たり前のいきものたちが住める環境を、どう保全していくのか。それには“いきもの”を横軸に、各企業や個人、団体などが、調査や勉強会などを通して緩くつながり、『神山町は“生物多様性の維持・向上”に向け、言葉だけでなく〇〇な取り組みを実施しています。』といった具体的な方向性を示すことができるといいと思います。

そのプロセスの1つとして、現在、国内で設置され始めている「自然共生サイト」を活用できるとよいかもしれません。自然と向き合う時間をしっかりとつくっていく必要があります。神山町のような場所で、生物多様性に考慮した取り組み事例を作ることができると、町の新たな魅力になるはずです。その実働部隊かつ橋渡し役に、僕はなっていきたいです。

田んぼのいきもの観察にご協力いただいた研究者の皆さま、この場を借りて感謝申し上げます!

引き続き、よろしくお願いします。

- カテゴリー: